VOUS DÉLIREZ, MONSIEUR ARTAUD

Trop obscur, Artaud ? Une chimère bien en vie de l’enfer prend congé de notre angoisse au même instant où la chambre d’Ivry sur Seine est dépouillée de tous les artefacts du suicidé ; ses dessins accrochés aux murs, ses malles pleines de carnets d’écoliers, son célèbre marteau brisé lui permettant de « marteler » sa diction, ce flacon d’hydrate de chloral au pied du lit, ces pages percées de trous de cigarettes sur lesquelles on peut lire ces derniers mots :

« De continuer

à faire de moi

cet envouté éternel

etc. etc. »

Mise sous scellé d’une femme, Paule Thévenin, suivie de la publication partiellement trompeuse des « Oeuvres Complètes » où l’altération apparait comme trop évidente. Une correction apportée par la publication tardive d’un unique volume expurgé de l’omniprésence de Thévenin permettra aux professeurs des universités de faire découvrir Artaud aux aspirants littérateurs en étant certain de son authenticité. Il ne s’agissait pas, comme dans le cas du faux Rimbaud que Marc-Edouard Nabe avait hissé au rang de « pièce essentielle de l’architecture rimbaldienne », de se tromper de cadavre sacré.

Suite à cette mise en lumière toute une littérature alimentaire s’est nourrie des affres du martyr de Rodez et de Ville-Évrard. Aux premières loge du festin : critiques et romanciers.

Les premiers n’ont jamais vraiment su ce qu’ils avaient dans leurs assiettes car faire la critique d’Artaud c’est l’ouvrir à la façon d’un antique thaumaturge et, fouaillant dans ses entrailles, en extraire une prédiction abusive, une exégèse nébuleuse, une révélation anachronique. Il y a encore dans ce fantôme trop de vitalité et de mystère pour qui cherche à l’interpreter à l’aide d’un quelconque système.

Les seconds, d’Isou à Moix, ont cru, en le lisant, absorber ses forces ou se justifier leurs névroses. Abouchés aux plaies du grand démoli, ils exhibent des petites scarifications qui trahissent trop la fabrique académicienne, l’influence post-freudienne. Dernière venue de ces succubes, Justine Lévy dans un roman boursouflé cherche à s’incarner dans le fantôme d’Euphrasie Nalpas, la mère d’Artaud, tout en avouant à demi-mot que l’écrivain lui est inintelligible.

D’une certaine manière, après le passage d’Artaud, la littérature française n’est plus qu’appétit, vanité et émulation.

Son mâne évoque ce cannibalisme posthume :

« Car on ne meurt pas seul, mais toujours devant une espèce d’affreux concile, je veux dire un consortium de bassesses, de récriminations, d’acrimonies. »

Si Antonin Artaud est hermétique à qui cherche à lui en écraser ou à l’expliquer c’est que sa démesure ne peut s’exprimer que par sa voix propre. Encore Nietzsche a mis toute une vie à devenir fou, Lautréamont peut être soupçonné d’avoir été un habile mystificateur et de Nerval fut un dément délicat ; chacun d’eux a connu son commentaire détaillé plus ou moins heureux. Artaud seul nous laisse au seuil de sa pensée. Pas de lien d’identification. On ne le digère pas.

La réaction face à ce volcan est toujours la même. Une attraction perverse, l’envie d’être au plus près, puis un recul, effrayé. Les femmes l’entourent et prennent peur. À Génica Athanasiou il reproche ses « lettres de sexe et non d’esprit » et quand Anaïs Nin, la courtisane la plus célèbre du monde des lettres, l’approche une première fois, elle craint d’être contaminée par sa folie. Maladroitement, elle relate leur rencontre dans son journal :

« 18 juin 1933.

Nanaqui,

Je voudrais revivre mille fois ce moment sur les quais, et toutes les heures de cette soirée. Je veux sentir encore cette violence et votre douceur, vos menaces, votre despotisme spirituel… toutes les craintes que vous m’inspirez, et les joies si aiguës. Craintes parce que vous attendez tant de moi… l’éternité, l’éternel… Dieu… ces mots… Toutes ces questions que vous m’avez posées. Je répondrai doucement à vos questions. Si j’ai semblé me dérober, c’est uniquement parce qu’il y avait trop à dire. »

Susan Sontag, qui ne l’a jamais rencontré, se trouve devant le même monolithe indéchiffrable :

« De même que Sade et que Reich, Artaud est un auteur qui paraît répondre aux exigences de notre époque ; il semble être un monument de la culture, tant que l’on se contente de faire allusion à ses idées, sans véritablement le lire. Quiconque, au contraire, est parvenu à lire toute l’œuvre d’Artaud, découvre une présence véhémente, entend une voix furieuse, mais il ne les comprend pas et elles demeurent, l’une et l’autre, insaisissables. »

Pour René Char, la disparition d’Artaud évoque ce ricanement funeste d’un homme lointain capable de nier jusque dans la mort :

« Je n’ai pas la voix pour faire ton éloge, grand frère.

Si je me penchais sur ton corps que la lumière va éparpiller,

Ton rire me repousserait. »

À certains moments on pense pourtant lui découvrir un frère mais le rapprochement s’efface vite devant le jugement irrévocable qu’il rend sur ses pairs. Comme cet aveu qu’il arrache à Louis Ferdinand Céline lors d’une rencontre en 1936 rapportée par l’écrivain et dessinateur Carlo Rim dans son journal Le Grenier d’Arlequin :

« Il (Céline) la regarde gentiment, éclate de rire :

– Rassurez-vous, je ne suis pas assez bête pour être antisémite, je suis anti-tout, voilà.

Antonin Artaud, qui n’a pas encore dit un mot, s’échauffe brusquement :

– Je suis comme vous, un homme en colère !

Céline hausse les épaules. Son œil s’est éteint :

– Faut encore aimer la vie pour se foutre en colère. Est-ce que j’aime la vie ? C’est trop plein de cons, la vie.

Artaud lui lance, péremptoire :

– Oui, vous aimez la vie !

Céline rigole et concède :

– C’est vrai, j’aime la vie. »

Chez d’autres il exerce un véritable magnétisme qui tourne à l’idolâtrie masochiste. Ainsi Jacques Prevel, qui fournissait Artaud en opium et en laudanum, se voyait accorder le privilège de graviter à ses cotés et de s’entendre répéter :

« — Monsieur Prevel, vous n’êtes pas assez révolté. »

Quel est donc le Artaud vrai ? Quelle lecture en faire ? Est-il devenu, au quart du XXIe siècle, définitivement illisible ? La perspective vertigineuse de ses écrits parait aujourd’hui menacer un mur d’idéologies diverses, une digue de bienséance mensongère érigée afin de contenir tout ce qui est susceptible de déborder. Et Artaud déborde. À grands flots. Plus que de sa folie, c’est de son génie dont on cherche à se protéger. Ce génie qui parle des choses premières et fondamentales, et sur lesquelles on ne risque rien à s’égarer, mais qui parle aussi de l’abjecte sexualité, de la banque juive, de l’érotomanie des religions abrahamiques, de la presse inculte, de la femme séparée de l’homme, de la science sans conscience, de la faillite de la psychanalyse, de la prétention à être, de l’abêtissement généralisé, de l’homme refait à neuf. Ce génie qui, à peine la seconde guerre mondiale terminée raille l’esprit de résistance et ses bons sentiments et voit rouler sur la vieille Europe la machine américaine, son usinage guerrier, son culte du faux.

Quand il écrivait que résoudre les questions des cons c’était l’empêcher de poser les siennes, Artaud exprimait bien la prérogative du discours occidental qui ne supporte que l’approbation et les applaudissements. Finalement ne vaudrait-il pas mieux qu’il reste dans l’ombre ? Cette force de désintégration qui ne peut écrire sans profaner les notions les plus élémentaires comme les plus sacrées semble désormais bien à l’étroit dans un siècle affaissé sur lui même où l’homme, parce qu’il est inapte à vivre sa douleur personnelle et à assumer son néant, ferme son horizon à une pensée essentielle.

Tout chez Artaud est marqué du sceau de l’exécration. La révolte débute tôt, elle est totale. On découvre ses fondamentaux dans sa correspondance avec Jacques Rivière :

« La pensée est une matrone qui n’a pas toujours existé. »

Avant cela, à la fin de ses années de collège à Marseille, on lui a diagnostiqué une neurasthénie aiguë puis une syphilis héréditaire. Pour calmer ses douleurs il a recours une première fois au laudanum à l’âge de vingt-trois ans. Un an plus tard, en 1921, il est pris en charge par le docteur Toulouse, célèbre aliéniste et directeur de l’asile de Villejuif. C’est un premier effort thérapeutique à base de piqûres de cyanure de mercure et d’inhalations d’éther qui a pour but de le délivrer de ses angoisses et de ses céphalées. La douleur s’exalte précisément quand, à vingt sept ans, il transmet à Jacques Rivière, directeur de La Nouvelle Revue Française, quelques uns de ses poèmes. Jacques Rivière n’est pas emballé par la prose d’Artaud qu’il juge maladroite mais se montre intéressé par la lucidité et la précision avec lesquelles il décrit son mal dans les lettres qui accompagnent ses envois.

« Je suis un homme qui a beaucoup souffert de l’esprit, et à ce titre j’ai le droit de parler. »

C’est par cette injonction qu’Artaud entre dans la littérature, « cette cochonnerie ». Il exprime également un souhait :

« Parvenir a une expression immédiate de la vie, dont le cri offre l’image la plus adéquate. »

Une question radicale est posée : où situer le vivant entre le corps et l’esprit, entre l’idée et le mot, entre la conscience et les états de conscience ?

L’esprit est une « puissance de détachement » qui s’oppose aux états de l’Être du moi et du soi qui emprisonne le vivant dans les formes perçues en lui. Comment exprimer tout cela par des mots ? Si l’écriture est exécrable c’est parce qu’elle ne peut rendre compte du corps et soumet la pensée à un système répétitif de signes.

Se précise ainsi une métaphysique de l’incommunicable :

« Je souffre d’une effroyable maladie de l’esprit. Ma pensée m’abandonne, à tous les degrés. Depuis le fait simple de la pensée jusqu’au fait extérieur de sa matérialisation dans les mots. (…) Un jeune homme se possède par éclaircies, et même quand il se possède il ne s’atteint pas tout a fait. Et voila, monsieur, tout le problème : avoir en soi la réalité inséparable, et la clarté matérielle d’un sentiment, l’avoir au point qu’il ne se peut pas qu’il ne s’exprime, (…) et qu’au moment ou l’âme s’apprête a organiser ses richesses (…) une volonté supérieure et méchante attaque l’âme comme un vitriol. Je ne demande plus qu’a sentir mon cerveau. »

Ces « éclaircies » répondent à des prises de drogue importantes dans l’intervalle desquelles le fou comme le drogué peut enfin s’examiner, se voir de l’extérieur.

« Je ne peux rien avec de l’opium qui est bien la plus abominable tromperie, la plus redoutable invention de néant qui ait fécondé des sensibilités humaines. Mais je ne peux rien sans à un moment donné en moi même cette culture du néant. Ce n’est pas l’opium qui me fait travailler mais son absence, et pour en sentir l’absence il faut qu’il passe de temps en temps par là. »

Les premiers écrits et dessins d’Artaud sont remarquables en ce sens que l’on peut s’appliquer à y déceler des archétypes communs aux schizophrènes, et pour un instant Artaud nous semble partager le lot des fous moins célèbres que lui.

Pour exemple, le cas de la machine à influencer de Victor Tausk. Une machine faite de treuils, de leviers, de rouages et de garrots qui écartèle le corps pour en extraire pensées et sentiments de telle sorte que le torturé les perçois comme extérieurs à lui-même. « On me vole mes pensées » est la déclaration la plus unanime des grands aliénés. Une régression s’opère, le corps devient un double controlé par une puissance non identifiable, la pensée comme fonction devient une forme de pensée prénatale qui rejoint le néant, l’état d’inexistence d’avant l’être. Le corps organique et sexué fait barrière à la pensée, le langage fait barrière au sens. Plus tard, les dessins d’Artaud représenteront des corps anatomiques ou « atomiques » selon sa formule. Des écorchés de tendons, de nerfs et d’organes dans lesquelles circule un flux : la pensée. Dans cette pulsion de matière se produit le sens, une métaphysique de la chair.

« Il y a un esprit dans la chair. »

L’écrivain Kenneth White se permet un autre rapprochement, il pense trouver dans les travaux sur le langage néoplastique de William White un angle de vue confortable pour étudier Artaud. La systématisation des modes de parler et les éléments de l’orthodoxie symbolique mènent à une impasse. En somme, le dogme universel du langage et de la communication ne suffit pas à Artaud ; comme dans la sémantique générale, il convient de se réapproprier son système nerveux, de retrouver son identité.

En 1924, Artaud fait la rencontre d’André Breton qui lui permet d’entrer dans le groupe surréaliste. On regarde avec suspicion ce nouveau membre dont la manie de disséquer les choses puis de les déclarer des artifices fait peser une menace sur un mouvement encore jeune et qui lorgne déjà du côté de la politique. Artaud vient troubler la fête de l’entre soi avant gardiste de l’époque, il définit l’expérience surréaliste comme une investigation de la mort :

« Et comme après tout ce n’est pas neuf la mort, mais au contraire trop connu, car, au bout de cette distillation de viscères, ne perçoit-on pas l’image d’une panique déjà éprouvée ? La force même du désespoir restitue, semble-t-il, certaines situations de l’enfance où la mort apparaissait si claire et comme une déroute à jet continu. »

Les textes surréalistes qu’il écrit durant cette période portent tous en eux ce pessimisme tragique des anciens grecs qui veut qu’il soit impossible de n’avoir pas été et donc de faire l’expérience du néant.

« Il faut pour l’instant et jusqu’à nouvel ordre douter affreusement non pas a proprement parler de l’existence, ce qui est a la portée de n’importe qui, mais de l’ébranlement intérieur et de la sensibilité profonde des choses, des actes, de la réalité. L’existence construite et sentante de tout homme me gène, et résolument j’abomine toute réalité. »

Mais si la mort existe, alors elle doit constituer l’unique expérience qui ne soit pas une redite. Dans un autre texte, intitulé Sur le suicide, on peut lire :

« Avant de me suicider je demande qu’on m’assure de l’être, je voudrais être sûr de la mort. La vie ne m’apparaît que comme un consentement à la lisibilité apparente des choses et à leur liaison dans l’esprit. Le suicide ne sera pour moi qu’un moyen de me reconquérir violemment, de faire brutale irruption dans mon être, de devancer l’avance incertaine de dieu. Par le suicide, je réintroduis mon dessin dans la nature, je donne pour la première fois aux choses la forme de ma volonté. »

Aucun compromis, aucune affinité. Artaud refuse de rester à la surface tranquille ou s’ébattent les surréalistes.

« Je ne sentais pas la vie, la circulation de toute idée morale était pour moi comme un fleuve tari. La vie n’était pas pour moi un objet, une forme ; elle était devenue pour moi une série de raisonnements. Mais des raisonnements qui tournaient à vide, des raisonnements qui ne tournaient pas, qui étaient en moi comme des « schèmes » possibles que ma volonté n’arrivait pas à fixer. (…) Nous sommes nés pourris dans le corps et dans l’âme, nous sommes congénitalement inadaptés. »

Avec l’adhésion du groupe Surréaliste au Parti communiste français en 1925, André Breton entame une purge. Philippe Soupault est exclu avec pour chef d’accusation « trop de littérature ». En revanche nul besoin de motif pour exclure Artaud, son ombre gigantesque plane déjà sur le Tout-Paris intellectuel, pas un artiste auréolé de gloriole ne passe dans le giron de celle-ci sans se faner. Sous la conduite de Breton, les surréalistes mèneront de véritables raids afin de le saboter. Les premières représentations d’Artaud au théâtre Alfred Jarry sont interrompues par des bagarres. Lors de la seconde représentation du Songe de Strindberg, Breton, Pierre Unik et Georges Sadoul s’invitent pour mettre fin au spectacle, ils sont arrêtés et libérés le lendemain.

Mais Artaud n’a pas besoin d’une intervention extérieure pour se saborder. Quand il écrit le scénario de La Coquille et le Clergyman (première oeuvre cinématographique à donner la formule du cinéma d’images subjectives et dont descendront des films comme Un chien andalou de Luis Buñuel) il en déclare lui même la fatuité et tente de faire échouer la projection du film au studio des Ursulines, outré par la réalisation de Germaine Dulac. Artaud a la double audace de révolutionner le mouvement en même temps qu’il en dénonce le procédé mécanique. Quand il clame à Louis Jouvet que le cinéma est l’art du passé et qu’on ne peut y travailler sans honte nous ne sommes qu’en 1932. De la même façon et après une vingtaine de rôles dans des films de Fritz Lang, Léon Poirier, Carl Theodor Dreyer ou Abel Gance il déclare dans une lettre à Jean Paulhan que le métier d’acteur est « pourri jusqu’à l’os ». Il n’y reviendra jamais.

En réponse au sectarisme de Breton, les écrivains Prévert, Desnos, Bataille, Queneau et d’autres vont violemment l’esquinter dans le pamphlet Un Cadavre en 1930 :

« On ne fait pas mieux dans le genre hypocrite, faux-frère, pelotard, sacristain, et pour tout dire : flic et curé.

Car en somme : on vous dit que l’acte surréaliste le plus simple consiste, revolvers aux poings, à descendre dans la rue et à tirer au hasard, tant qu’on peut, dans la foule.

Mais l’inspecteur Breton serait sans doute déjà arrêté s’il n’avait pas tout de l’agent provocateur, tandis que chacun de ses petits amis se garde bien d’accomplir l’acte surréaliste le plus simple.

Cette impunité prouve également le mépris dans lequel un Etat, quel qu’il soit, tient justement les intellectuels.

Principalement ceux qui, comme l’inspecteur Breton, mènent la petite vie sordide de l’intellectuel professionnel. »

De son coté, Artaud dénonce la supercherie du surréalisme après avoir été qualifié de « canaille » et de « débile mental » par Breton dans la Brochure Au Grand Jour.

« Y a il d’ailleurs encore une aventure surréaliste et le surréalisme n’est il pas mort le jour ou Breton et ses adeptes ont cru devoir se rallier au communisme et chercher dans le domaine des faits et de la matière immédiate l’aboutissement d’une action qui ne pouvait normalement se dérouler que dans les cadres intimes du cerveau. »

Et encore :

« Ce qui me sépare des surréalistes c’est qu’ils aiment autant la vie que je la méprise (…). Mes scrupules en face de toute action réelle ? Ces scrupules sont absolus et ils sont de deux sortes. Ils visent, absolument parlant, ce sens enraciné de l’inutilité profonde de n’importe quelle action spontanée ou non spontanée. (…) Il n’y a jamais eu à proprement parler d’esprit surréaliste. Le meilleur de cet esprit était déjà dans Lautréamont, dans Rimbaud, voire dans Léon Paul Fargue. »

Rien de sublime ou de vital dans une clique d’artistes parisiens qui prend ses repas à l’ambassade soviétique, Artaud trouve un double et un frère dans un empereur romain : Héliogabale, l’Anarchiste Couronné. Cet « insurgé de génie » il en dresse la vie imaginaire en 1933. Le règne d’Héliogabale y est comparé à une vaste scène de théâtre où la cruauté s’apparente à une « métaphysique du désordre » et annihile les contours de l’homme psychologique.

Artaud dresse la généalogie du prince, un intense flux de sperme, et accompagne son règne comme le soleil dans sa course. Récit proprement hallucinant, où les faits historiques sont magnifiés, où le tyran oriental apparait comme un acteur qu’Artaud fait danser sur une scène de tripes et de sang. Avec ci et là quelques lazzis cinglants à l’adresse de la psychanalyse :

« Leur père a tous, la source féminine de ce fleuve de stupres et d’infamies, devait, avant d’être prêtre, avoir été cocher de fiacre, car on ne comprendrait pas, sans cela, l’acharnement que mit Héliogabale une fois sur le trône à se faire enculer par des cochers. »

La révolution est une affaire d’individu, Artaud l’a bien compris. Au niveau social le pouvoir ne fera jamais que se déplacer de la bourgeoisie au prolétariat, le marxisme est le « dernier fruit pourri de la mentalité occidentalisé ». Même s’il s’est rapproché de l’action française et de George Bernanos en 1927, Artaud fera vite table rase de la droite et de la gauche puisqu’il ne peut s’établir que dans un extrême et puisque de toute façon :

« Les Français, qu’ils se croient de Droite où de Gauche sont tous des cons et des propriétaires … des installés, installés aveuglés par l’existence. »

En 1935 sa situation matérielle est désastreuse. Sa santé décline. Il embarque pour le Mexique le 10 janvier 1936 avec un titre de mission. Lors d’une escale à la Havane, il dit avoir reçu des mains d’un chaman une petite épée de Tolède ornée de trois hameçons. Il exècre alors l’humanisme occidental qui constitue pour lui la somme des valeurs qui ont menées l’occident à son état de pourriture et à la « pulvérisation des aspects » de sa culture. Ses pas l’entrainent vers la Sierra Tarahumara où est installé une communauté indigène parmi laquelle il assiste à la danse du soleil et au rituel du peyotl. Les symboles affluent, il interprète la croix mexicaine comme l’image de l’homme écartelé dans l’espace et oppose ce signe à celui de la croix chrétienne. Il se déclare « mythomane », celui qui croit aux forces métaphysiques qu’incarnent les mythes.

Cette étape à Mexico est moins décisive pour la révélation qu’elle lui inspire que par le rejet qui y fait suite. Artaud trouve un pays qui macère dans une désespérante stérilité intellectuelle. Un pays qui singe l’Amérique du Nord et qui a troqué sa culture originelle pour des promesses de réussite économique. Dans le même temps il dit ne pas croire aux mondes de l’esprit et à des plantes qui en garantissent l’accès. Aux états supra normaux causés par l’opium, le haschisch, la cocaïne ou le peyotl, il oppose sa difficulté à vivre des états réputés normaux ; aller, venir, s’asseoir, se lever, se détendre, mastiquer.

Finalement Artaud ne trouve de chaman dans la communauté Tahahumaras qu’en lui-même. Les indiens sont des caricatures d’indiens, des indiens amnésiques. Reste l’expérience du peyotl. Cette transe lui suggère une puissante image, il s’agit moins d’entrer dans un monde neuf que de sortir d’un monde faux, c’est une « sortie en soi ». Il faut prendre la mesure de la distance d’avec le sentiment religieux collectif que prend cette affirmation et de la conception de l’entière expérience du vivant comme simulacre qu’elle suppose.

En 1943, à l’asile de Rodez, il modifiera des passages de ses textes mexicains sous le feu d’une nouvelle révélation. Il voit alors dans Ciguri, divinité de la race-principe des Tarahumaras, une figure du Christ et affirme que les rites des Tarahumaras invitent à la résorption de l’individu dans l’unité.

Quand Artaud quitte Mexico en 1937 il n’est plus ce « Monsieur Moâ », il aspire à se réécrire, à se reconstruire. Il insiste : le véritable corps n’est pas né. Il doit mourir à lui-même, devenir « le Révélé ».

À son retour en France, il trouve chez René Thomas une canne couverte de noeuds et hérissée de pointes, le neuvième noeud portant le signe magique de la foudre. Elle devient son bâton de prophète.

« Cette canne, dit la légende, serait la canne même de Lucifer qui se crut dieu, et ne fut que son vampire. Elle passa par les mains de Jésus-Christ, puis de saint Patrick. »

On le trouve alors au café des Deux Magots ou au Dôme protégeant sa canne de ceux qui veulent la toucher comme ― il l’écrit lui-même ― ils toucheraient son sexe.

Son identité se morcelle. Les Nouvelles Révélations de l’Être sont publiées sans nom d’auteur avec pour seule signature « Le Révélé ». Il s’agit d’une brochure prophétisant, entre autre, une destruction totale par le feu et un bouleversement dans l’ordre des sexes. Artaud en dédicace un exemplaire à Hitler et l’invite à se reconnaitre comme son semblable.

« Une force naturelle que la femme avait altérée va se libérer contre la femme et par la femme. Cette force est une force de mort.

(…)

Qu’est ce que cela veut dire?

Cela veut dire que la sexualité va être remise à sa place. À celle qu’elle n’aurait jamais du dépasser. Que les sexes seront pour quelque temps séparés. Que l’amour humain sera rendu impossible. Et que ce travail est déjà commencé.

Cela veut dire qu’une initiation va commencer dans les ténèbres.

Cela veut dire qu’à la base du Destin actuel il y a une trahison de la femme. Non de la femme contre un homme seul, mais de la femme contre tous les hommes.

Et que la Femme va revenir à l’Homme.

Qu’est-ce que cela veut dire ?

Cela veut dire que le monde sera égalisé par la Droite. Et que la gauche va retomber sous la Suprématie de la Droite. Non pas ici, ou ailleurs, mais PARTOUT.

Parce qu’un Cycle du Monde est fini qui était sous la suprématie de la Femme : Gauche, République et Démocratie.(…)

Cela veut dire que les masses vont retomber partout sous le joug, et qu’il est juste qu’elles soient sous le joug.

Parce que les masses par nature sont femmes et que c’est l’homme qui régente la femme, et non le contraire.

Et ce mâle dominateur, les poètes l’ont jusqu’ici appelé : l’esprit. »

Quelques jours après la publication de cette brochure, Artaud s’embarque pour l’Irlande. Il espère y trouver les sources vivantes de la culture gaélique ainsi que la dernière descendante authentique des druides. Ce voyage se passe dans le dénuement le plus complet. C’est alors un homme prématurément vieilli dont les incessants vagabondages agacent les locaux.

Les lettres démentielles qu’il envoie depuis Galway ou Dublin seront pour beaucoup dans la longue série d’internements qui va suivre et sont indissociables des Nouvelles Révélations de l’Être avec lesquelles elles forment un tout. Ce sont des formules occultes, des demandes d’argent, des menaces, des sorts et des contre-sorts. Cette nouvelle apocalypse oppose un ordre transcendant à l’ordre social.

À André Breton il écrit :

« Le Monde va payer dans le sang le crime de s’être sciemment trompé sur la Nature de la Réalité. »

Dans une autre missive Artaud fustige la Cabbale, la vieille magie juive :

« Qui n’a vu après tout cela que la cabbale était un livre simple. Simple, dans le sens simplet, fait par des simples, non d’esprit ni en esprit, mais de vertus et en vertus et qui n’eurent jamais d’autres vertus que d’être simples, c’est a dire uniment et concrètement cons. »

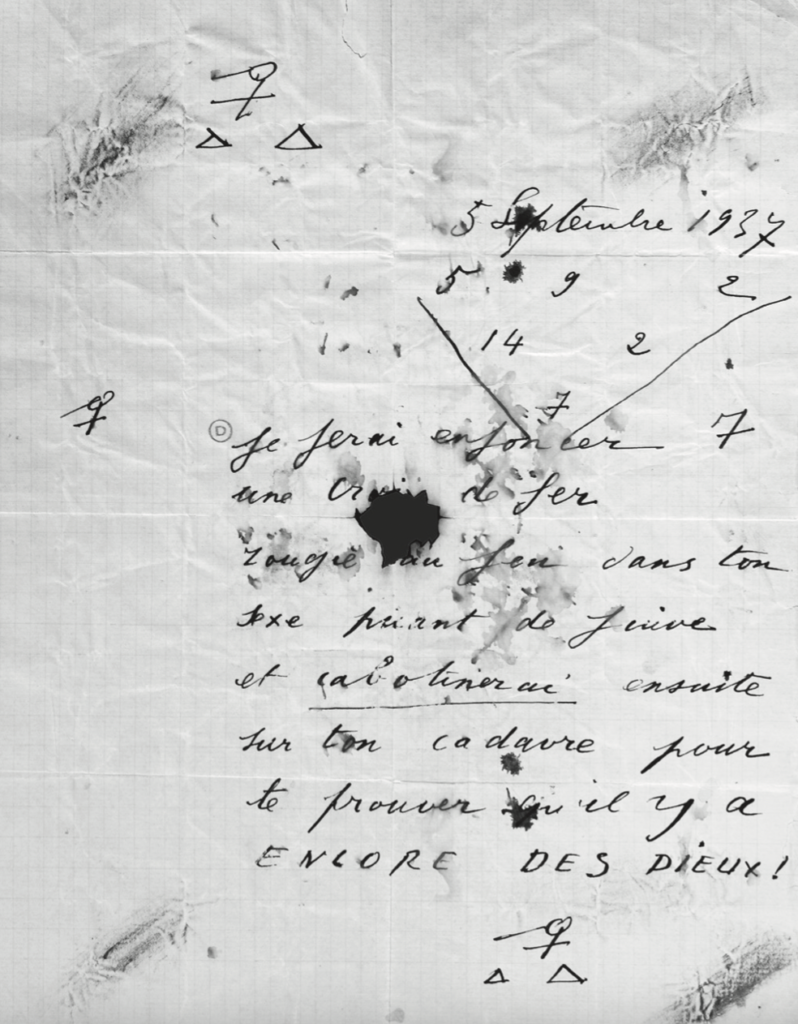

Une violence salutaire et libératrice explose quand il désigne Lise Deharme comme la représentante du grand capital juif athée, son antéchrist, et qu’il lui fait transmettre un sort par l’intermédiaire de Breton :

« Je ferai enfoncer

une croix de fer

rougie au feu dans ton

sexe puant de Juive

et cabotinerai ensuite

sur ton cadavre pour

te prouver qu’il y a

ENCORE DES DIEUX! »

Il s’agit désormais de faire taire Artaud. On l’arrête à Dublin, on l’emprisonne. Il est finalement embarqué pour le Havre le 29 septembre 1937 et mis sous camisole. Sa fameuse canne est perdue, ou délibérément volée, sans que personne ne la retrouve.

Son certificat d’admission à Sotteville-lès-Rouen porte cette mention :

« Cet homme est atteint de la manie de la persécution et a des crises d’hallucinations. Il voit des chats partout notamment sur son lit (…) il raconte qu’on a voulu l’assassiner a bord d’un bateau (…) il demande sans arrêt qu’on l’identifie… »

Onze mois à Sainte Anne, quatre années à Ville-Evrard ; les asiles, ces « réceptacles de magie noire conscients et prémédités », se succèdent. Artaud y subi des traitements par électrochocs qui lui font tomber les dents et lui provoquent des pertes de mémoire. Cette mise au silence se fait dans les difficiles conditions de l’occupation allemande.

Au mois de décembre 1943, Artaud réintègre en partie son identité et signe Antonin Nalpas. Il a été transféré en début d’année à l’asile de Rodez situé en zone libre et dirigé par le docteur Gaston Ferdière. C’est une étrange relation qui s’établit entre Artaud et cet homme, psychiatre proche des surréalistes et d’André Breton, aspirant poète et tortionnaire complaisant, qui écrivait dans son poème La journée de monsieur Jean-Louis René Clématite :

« Quand je franchis ma porte d’allée, j’ai enfin goûté le plus longtemps possible le charme de mes W.-C. – isolement splendide ! surtout lorsque, comme moi, on pousse le sybaritisme jusqu’à n’introduire dans ces absolus lieux mallarméens aucun fragment imprimé, et cela sous aucun prétexte… Quel poète élégiaque chantera ce frisson sublime qui parcourt l’homme après la miction ? »

Poète de la fécalité, Ferdière est un fou d’Artaud qui cache mal sa satisfaction d’avoir mis la main sur l’auguste délirant. On a étalé des années de correspondance pour preuves de l’accointance entre les deux hommes, il ne faut pas oublier que dans ces échanges l’un était enfermé, l’autre était libre. Artaud devra à Ferdière la fracture d’une vertèbre dorsale et des comas à répétition tandis que l’autre trahira l’emprise qu’il pensait exercer sur son patient dans un texte ronflant :

« C’est ma faute, c’est ma très grande faute si Artaud est mort relativement jeune et ne nous a pas donné un plus grand nombre de chefs d’œuvre. »

De quels chefs d’oeuvre parle Ferdière ? Héliogabale, Le Pèse-Nerfs, Les Nouvelles Révélations de l’Être, l’Ombilic des Limbes peuvent-ils être considérés comme des chefs d’oeuvre ? On sent bien en suggérant une intention esthétique chez Artaud que l’on tombe à côté. C’est d’ailleurs lui qui hurlait à Pablo Picasso que l’art n’était rien, que l’homme ne pouvait être jugé que par le cri de sa vie.

Au fond ce qui est déterminant dans les rapports que Ferdière rend sur son patient c’est de constater à quel point, après des années passées à tenter de s’en nourrir, d’en tirer une substantifique moelle au moyen de « l’art thérapie », il reste désespérément à la porte de son esprit. Le médecin ne vaut pas le patient. Rien d’essentiel n’a été capté, rien de vital n’a été dérobé. La grande victoire d’Artaud sur Ferdière sera de rester fou :

« Pas de bien portant qui n’ait un jour trahi, pour n’avoir pas voulu être malade. J’ai été malade toute ma vie et je ne demande qu’a continuer. »

Après la longue parenthèse d’anesthésie cérébrale de Rodez, Artaud part vivre dans la maison de santé d’Ivry. Il s’y plaint de mauvais traitements. Il semble cependant que sa pensée retrouve toute sa mobilité et loin de la résilience forcée induite par Ferdière sa rage éclate dans les carnets d’écoliers qui lui servent de support. Il se fait désormais appeler Artaud le mômo, un mot d’argot marseillais qui désigne un idiot sacré, un fou qui est en réalité un sage.

L’effervescence littéraire dont est atteint Artaud semble reprendre là où elle s’était arrêtée avant Rodez, et s’il était encore besoin de démythifier le soi-disant consentement d’Artaud à son traitement il suffit de suivre le cours de sa colère :

« Mon corps est à moi, je ne veux pas qu’on en dispose. Dans mon esprit circulent bien des choses, dans mon corps ne circule rien que moi. C’est tout ce qui me reste de tout ce que j’avais. Je ne veux pas qu’on le prenne pour le mettre en cellule, l’encamisoler, lui attacher au lit les pieds, l’enfermer dans un quartier d’asile, lui interdire de sortir jamais, l’empoisonner, le rouer de coups, le faire jeûner, le priver de manger, l’endormir à l’électricité. »

Le recueil Artaud le Mômo peine a trouver un éditeur avant de paraître en 1947. Il s’agit d’une violente ruade contre les mystères de la mort et de la naissance, un rejet de toute génération sexuée. Artaud proclame sa reconstruction et son auto-engendrement face au père-mère, au patron-minet. Il invoque pour cela ses « filles » et dresse une généalogie fantasmée au travers de laquelle l’abject féminin est remis à sa place, c’est à dire hors de la loi paternelle. C’est en faisant surgir la violence et la souffrance du prénatal que l’artiste, à la manière de Van Gogh, peut redevenir son propre géniteur.

« Moi, M. Antonin Artaud né le 4 septembre 1896 à Marseille, 4, rue du Jardin-des-Plantes, d’un utérus où je n’avais que faire et dont je n’ai jamais rien eu à faire même avant, parce que ce n’est pas une façon de naître, que d’être copulé et martelé 9 mois par la membrane, la membrane brillante qui dévore sans dents comme disent les Upanishads, et je sais que j’étais né autrement, de mes oeuvre et non d’une mère … »

Dans les écrits qui suivent cette publication Artaud déplore un complot d’initiés contre la conscience et contre l’être, un « repas occulte d’escarpe » qui date de toute l’humanité et dont les victimes sont les hommes comme lui. Il fédère à ses cotés des morts célèbres ; Lautréamont, Edgar Poe, Baudelaire, De Nerval, Nietzsche ; des individualités intrinsèques qu’il oppose aux hommes devenus « l’entonnoir de la pensée de tous », parmi lesquels Victor Hugo, Lamartine, Blaise Pascal ou Chateaubriand. Ces « suicidés de la société » ont payés le prix fort pour vouloir s’arracher à elle. Artaud entreprend donc de la saper dans ses fondements même, en premier lieu en attaquant son humanisme, son amour-propre et sa bien-pensance :

« J’en ai ma claque des hauts sentiments, c’étaient comme qui dirait des vertus, et le monde n’a jamais aimé ça.

(…)

Ce sont les choses qui n’aiment pas ça.

Les choses qui ne supportent pas tout ce qui n’est pas abject en fait, et comme en principe ou en essence.

Les choses qui ne supportent pas tout ce qui ne couche pas avec ça.

Et dans ce domaine j’aime mieux le cul d’une pute ou tout le monde s’est essuyé, et qui s’en fout.

Et toi aussi, fier général, tu pètes.

Et c’est grave quand on veut bien y penser.

Car comment concilier la sublimité avec l’abject du corps coutumier ?

Eh bien, il n y a pas de sublimité, mais de l’abject et du coutumier, et c’est tout. »

La psychanalyse juive, la yoga orientale, autant d’institutions qui ont pour but de limiter l’homme, de l’étouffer, de le maintenir dans un détachement de soi qui est à l’opposé de ce désordre infini du vivant, de cette ébullition de la pensée. Le nouvel ascète occidental sert de pitance à une race vampire. De nos jours on mettra volontiers sous le signe de la folie furieuse les vociférations d’Artaud qui paraissent trop précises, trop inspirées :

« C’est ainsi que l’Afghanistan, le Turkestan, le Caucase ne sont pleins que de faux affamés, c’est ainsi que les ghettos d’Europe centrale sont gonflés de rassasiés. Que mangent ils ? Ils mangent le pain de la douleur des autres, le rhum, le vin, l’alcool, l’opium, le tapioca, l’héroïne, la semoule, le manioc, le riz, la poudre pilée et triturée de l’affre de nos jaunisses, de nos cancers, de nos névrites, de nos méningites, de nos asthmes, de nos asphyxies. »

Les « adresses » de cette période sont de véritable malédictions lancées aux conjurés du complot.

Au pape :

« Si je suis mort il y a deux mille et quelques années sur une croix je vous fous mon billet que cette fois ci on ne m’aura pas dans une cellule d’asile, une casemate de fort ou les chiottes d’une prison, et ma conscience ne sera pas tranquille, ni les mânes du mort que je suis apaisés avant de vous avoir fait cuire sexe en l’air, vous le sexe en l’air, Pie XII. »

Au Dalaï-Lama :

« Nuit après nuit, singes du ramayana, je vous ai vus jouir sur moi. Jouir de moi. Toucher ma queue, comme si c’était la mienne, de votre bouche de sales graines, par tant d’occultes partouzes infectées, singes gâteux d’innéité. »

Aux écoles de Bouddha :

« Que nos scribes continuent encore pour quelque temps d’écrire, nos journalistes de papoter, nos critiques d’ânonner, nos juifs de se couler dans leurs moules à rapines, nos politiques de pérorer, et nos assassins judiciaires de couver en paix leurs forfaits. Nous savons, nous, ce que c’est que la vie ».

Aux recteurs des universités européennes :

« Au nom même de votre logique, nous vous disons : la vie pue, messieurs. Regardez un instant vos faces, considérez vos produits. À travers le crible de vos diplômes, passe une jeunesse efflanquée, perdue. Vous êtes la plaie d’un monde, messieurs, et c’est tant mieux pour ce monde, mais qu’il se pense un peu moins à la tête de l’humanité ».

Aux médecins chefs des asiles de fou :

« La répression des réactions antisociales est aussi chimérique qu’inacceptable en son principe. Tous les actes individuels sont antisociaux. Les fous sont les victimes individuelles par excellence de la dictature sociale. »

La même année Artaud réagit violemment à un article paru dans un hebdomadaire où Van Gogh est décrit comme sujet à des trouble névropathiques divers. Il accuse la conscience collective d’avoir sciemment assassiné le peintre, il oppose la bonne santé mentale de Van Gogh à un monde où la sexualité et la messe sont les rituels d’une humanité qui se délecte de la souffrance de ses sacrifiés :

« Ça va mal parce que la conscience malade a un intérêt capital à cette heure ci à ne pas sortir de sa maladie. C’est ainsi qu’une société tarée a inventée la psychiatrie pour se défendre des investigations de certaines lucidités supérieures dont les facultés de divination la gênaient.

J’ai passé 9 ans moi même dans un asile d’aliénés et je n’ai jamais eu l’obsession du suicide, mais je sais que chaque conversation avec un psychiatre, le matin, à l’heure de la visite, me donnait l’envie de me pendre, sentant que je ne pourrais pas l’égorger. »

Fin novembre 1947 Artaud est au micro de la RDF afin d’y enregistrer Pour en finir avec le jugement de dieu, une véritable cérémonie radiophonique entrecoupée de glossolalies démentielles, de cris de rage, de bruits de gongs, de vociférations et d’imprécations inquiétantes. Artaud y devient le sorcier Tarahumara dans sa mise en scène de la danse du Tutuguri.

Cette « émission » suprême est le hurlement d’un homme déchiré entre la folie et l’extrême lucidité, mais le cri est étouffé, l’émission est interdite la veille de sa diffusion. Il faudra attendre sa rediffusion sur France Culture en 1973 pour qu’une partie de la France découvre Artaud.

Les banques de sperme, les usines de fécondation artificielle, les « ignobles ersatz synthétiques » américains, le règne des machines, la sexualité marchande, le despotisme des laboratoires, le corps humain modifié ; Pour en finir avec le jugement de dieu est plus actuel en 1973 qu’il ne l’était lors de son enregistrement en 1947, plus prophétique de nos jours qu’en 1973. Le présent ne cesse d’éclairer les propos d’Artaud et de rendre ses visions effectives.

« Là ou ça sent la merde

ça sent l’être.

L’homme aurait très bien pu ne pas chier,

ne pas ouvrir la poche anale,

mais il a choisi de chier

comme il aurait choisi de vivre

au lieu de consentir a vivre mort. »

Celui qui veut examiner ces déclarations cryptiques se trouve toujours dans la conjecture. Il ne s’agit pas d’un assemblage habile de raisonnements et de mots, il s’agit d’une pensée exprimée par les sens et éprouvée dans la chair, une inspiration née de la souffrance. Artaud pèse l’existence en matérialiste. L’homme, enfermé dans son corps, est prisonnier de la matière. Sa conscience, son esprit, ses idées, tout est subordonné à sa prison organique.

« Mais il y a une chose

qui est quelque chose,

une seule chose

qui soit quelque chose,

et que je sens

à ce que ça veut SORTIR :

la présence

de ma douleur

de corps,

la présence

menaçante,

jamais lassante

de mon

corps. »

Cette douleur qui jaillit de l’homme c’est le manque dont il souffre. C’est ce corps sans organes auquel il aspire, ce corps qui est une « multitude affolée », c’est à dire le corps « atomique » qui s’oppose au corps anatomique ; ce corps que la médecine ausculte, dissèque, galvanise, inocule :

« Je ne délire pas.

Je ne suis pas fou.

Je dis qu’on a réinventé les microbes afin d’imposer une nouvelle idée de dieu.

On a trouvé un nouveau moyen de faire ressortir dieu et de le prendre sur le fait de sa nocivité microbienne. »

« Se refaire », voilà l’ultime aspiration d’Artaud. Cette notion angoissante du corps sans organes c’est l’en-suspens d’être et de corps, c’est un lieu hors cadre, une forme d’immanence où la puissance abjecte de la vie n’a pas encore exercée sa poussée. Dans ce grand renversement qu’effectue Artaud, la mort est considérée comme une énergie. Une énergie qui cherche à sortir.

Cette sommation c’est un cri contre l’homme en bonne santé qui ignore ce qu’est la vie et qui passe à coté des perceptions essentielles lui permettant de soulever la grande question de l’être. Artaud anticipe sur l’individu moderne établi dans une existence placide et légitimise sa propre parole en devenant celui qui n’a pas « peur de montrer l’os ».

« L’homme est malade parce qu’il est mal construit.

Il faut se décider à le mettre à nu pour lui gratter cet animalcule qui le dérange mortellement,

dieu,

et avec dieu

ses organes.

Car liez moi si vous le voulez,

mais il n y a rien de plus inutile qu’un organe.

Lorsque vous lui aurez refait un corps sans organes, alors vous l’aurez délivré de tous ses automatismes et rendu à sa véritable liberté.

Alors vous lui réapprendrez à danser à l’envers comme dans le délire des bals musette et cet envers sera son véritable endroit. »

Le 4 mars 1948, quelques mois seulement après l’enregistrement de Pour en finir avec le jugement de dieu, Artaud est retrouvé mort au pied de son lit des effets d’une drogue dont il maitrisait mal les effets.

« La société me dit fou parce qu’elle me mange, et elle en mange d’autres d’une manière systématique et concertée. »

On a mangé Artaud, oui. Sa viande a alimenté ces universités qu’il méprisait. Mais on s’est bien gardé de ressusciter ce mort. Sa grande liberté de tout dire fait horreur. Dans un siècle qui renouvelle les interdits et érige ses nouveaux totems, il est important de garder cette colère souterraine. Il y’a désormais un aveu d’insuffisance à savoir de quel coté le lire et un aveu de lâcheté à ne pas vouloir s’attarder à la source de son cri.

Car Artaud rend compte, mieux qui quiconque, de l’état des choses psycho-culturel français, de cette gangue dans laquelle est enfermé l’esprit normalisé et qui aboutit à l’asphyxie des esprits, à l’autocensure, à la contention, à la névrose générale, à une stérilité qu’il nommait « stratification ».

On trouve un liant dans son anti humanisme et dans les idées du Collège de Sociologie fondé en 1937 par Roger Caillois, George Bataille et Michel Leiris. Dans une importante publication du groupe il est dit que le plus grand des maux qui frappent les hommes est la réduction de leur existence à l’état d’organe servile. Impossible de remédier à cette insuffisance qui diminue celui qui renonce à devenir un homme entier pour n’être plus qu’une fonction de la société humaine. Antonin Artaud, lui, était autre chose, il s’est offert le luxe insolent d’être une altérité absolue. C’est peut-être Gilles Deleuze qui le dit le mieux :

« Pour tout Lewis Carroll, nous ne donnerions pas une page d’Antonin Artaud ; Artaud est le seul à avoir été profondeur absolue dans la littérature, et découvert un corps vital et le langage prodigieux de ce corps, à force de souffrance, comme il dit. Il explorait l’infra-sens, aujourd’hui encore inconnu. »

WILLIAM BURROUGHS SOUS INFLUENCE

POUR UN NOUVEAU DICTIONNAIRE DU DIABLE

Vous aimerez aussi

WILLIAM BURROUGHS SOUS INFLUENCE

mai 19, 2024

LES AMOURS SUICIDAIRES DE MAXWELL BODENHEIM

juillet 24, 2022