WILLIAM BURROUGHS SOUS INFLUENCE

« Je suis un agent public et je ne sais pas pour qui je travaille, je reçois mes instructions d’affiches, de journaux, de bribes de conversation que je dérobe dans l’atmosphère comme un vautour arrache les entrailles d’autres bouches. »

Quand l’écrivain américain William Seward Burroughs écrit ces lignes dans La Machine Molle en 1961, il anticipe de trente ans les travaux des philosophes français Gilles Deleuze et Michel Foucault.

Le modèle d’un contrôle social étatique centralisé dominé par la figure du Big brother de George Orwell a laissé place à une forme de contrôle subliminal plus souple et diffus. Les grands milieux d’enfermement que sont l’école, l’usine, l’hôpital, l’armée, la prison sont entrés en crise. Toute réforme est inutile.

En 1990 Deleuze écrit :

« Nous entrons dans les sociétés de contrôle, qui fonctionnent non plus par enfermement, mais par contrôle continu et communication instantanée. Burroughs en a commencé l’analyse. »

Pour William Burroughs l’individu est un sujet asservi, le relai organique de besoins et de désirs qui non seulement se répandent en lui, mais qui conditionnent son existence même. Ces besoins et ces désirs imposent au sujet une dépendance que Burroughs nomme « l’algèbre du besoin ».

Il en donne une définition précise au travers de sa propre expérience de toxicomane :

« La came est le produit idéal, la marchandise par excellence… Nul besoin de boniment pour séduire l’acheteur ; il est prêt à traverser un égout en rampant sur les genoux pour mendier la possibilité d’en acheter. Le trafiquant ne vend pas son produit au consommateur, il vend le consommateur à son produit. Il n’essaie pas de simplifier ou d’améliorer sa marchandise : il amoindrit et simplifie le client. Et il paie ses employés en nature – c’est-à-dire en came. »

Si la drogue est la première méthode de dépossession de soi de l’individu identifiée par Burroughs, elle est loin d’être la seule. Il élargira son étude du domaine de la coercition de l’être aux mass médias, à la psychothérapie, aux expériences MK Ultra, à la maladie mentale, aux lobbies pharmaceutiques, à la scientologie, à Hollywood, au rock’n roll, aux prêtres mayas.

Reste à comprendre l’origine et la nature profonde de cette entité despotique qui cherche à établir son emprise sur toute expérience humaine. À cette question l’itinéraire de Burroughs offre une réponse intuitive et profonde derrière le vernis crasseux d’une oeuvre canonisée pour son imagerie violente et sa pornographie malsaine.

Aristocrate débauché, exterminateur de parasite, détective privé spécialisé dans les affaires de divorce ou petit malfrat ; il n’y a pas de direction claire dans le passé de Burroughs avant sa vocation tardive à l’écriture. Sa conception du contrôle nait d’un premier constat d’échec personnel :

« L’échec est un mystère. Pour ainsi dire, un homme ne trouve pas place dans l’espace-temps. Bien qu’il ne manque ni de jugeote, ni de la capacité d’interpréter des données rassemblées par des techniciens (…). J’aurais pu réussir comme casseur, gangster, homme d’affaires, analyste, trafiquant de drogue, explorateur, torero, seulement la conjonction ne s’y est jamais prêtée. Au fil des ans, je doute que mon heure vienne jamais. »

Cette absence de volonté n’est pas naturelle, elle vient d’une attaque extérieure et trouve son corollaire dans les effets de l’héroïne. Burroughs écrit :

« On devient toxicomane quand on n’a pas de fortes motivations pour se tourner vers d’autres directions (…) on ne décide pas de devenir toxicomane. »

Plus tard, quand il aura étendu les effets de la contagion aux mots et après avoir eu la révélation du langage comme agent de contrôle, il écrira de la même façon :

« On ne décide pas de devenir écrivain. »

L’assujettissement à la drogue anéanti en premier lieu l’autonomie et le libre arbitre du camé. La came le suit et le précède.

De la Nouvelle Orléans jusqu’au Texas s’engage une lutte contre la dépendance. Une lutte qui connait une apothéose tragique dans un appartement de Mexico, quand Burroughs décide de rejouer Guillaume Tell et vise de son revolver le verre qu’il a placé sur la tête de sa femme, Joan Volmer. Il tire. Joan est tuée sur le coup.

Cette mort accidentelle, Burroughs n’en fera pas son examen de conscience. À cet instant pourtant, nait une nouvelle intoxication. Celle des mots. L’écriture devient un affranchissement, la fuite de Mexico devient un exil volontaire.

En 1953 un voyage en Amazonie à la recherche de l’ayahuasca débouche sur une conclusion qui infirme celles que feront par la suite d’autres explorateurs de l’inconscient. À savoir : la drogue n’apporte pas la connaissance. Elle est une métaphore totale de la société et de fait, un esclavage absolu. Le camé devient « un automate parfaitement interchangeable de l’équation politique et économique. »

En 1954 Burroughs, sous pression judiciaire, trouve refuge à Tanger, un port-franc qui ne fait alors pas partie du Maroc. La ville est sous la coupe de quatre administrations et divisée en secteurs américain, français, espagnol et anglais. Un collage d’identités disparates et par conséquent un lieu sans identité propre.

Ville fantomatique, personnages hypothétiques. Tanger est une contrefaçon qui permet à Burroughs d’exprimer tout son mépris de l’altérité culturelle. Le cosmopolitisme ne produit pas la liberté, sinon une sorte de pétrification. Les populations ne sont pas soumises à un contrôle extérieur, elles créent elles memes leurs inerties, leurs conditions de contrôle.

Parce qu’il amalgame les identités culturelles le pouvoir international leur retire leurs individualités. Il ne peut promulguer que des lois absurdes qui sont le reflet d’un contrôle exercé par tous et sur tous :

« Chaque citoyen de l’Annexie était tenu de solliciter et ensuite de porter sur soi en permanence une profusion de cartes d’identité et de documents divers. Il pouvait être interpellé à toute heure et en tout lieu : le Contrôleur, tantôt en civil et tantôt vêtu d’uniformes variés, souvent en pyjama ou en costume de bain, ou bien encore nu comme un ver à l’exception de l’insigne épinglé à son téton gauche, tamponnait ses documents après un contrôle minutieux. À chaque interpellation subséquente, le citoyen devait montrer ses papiers dûment paraphés lors du dernier contrôle. Or, quand le Contrôleur interpellait un groupe de plusieurs personnes, il ne visait que quelques-unes des pièces qu’on lui présentait. Après quoi, il faisait arrêter les citoyens dont les cartes n’étaient pas tamponnées et qui se trouvaient donc en infraction. »

Soumis au manque d’affect et à l’atonie cérébrale causée par la came, Burroughs traverse Tanger comme un serpent qui fait sa mue.

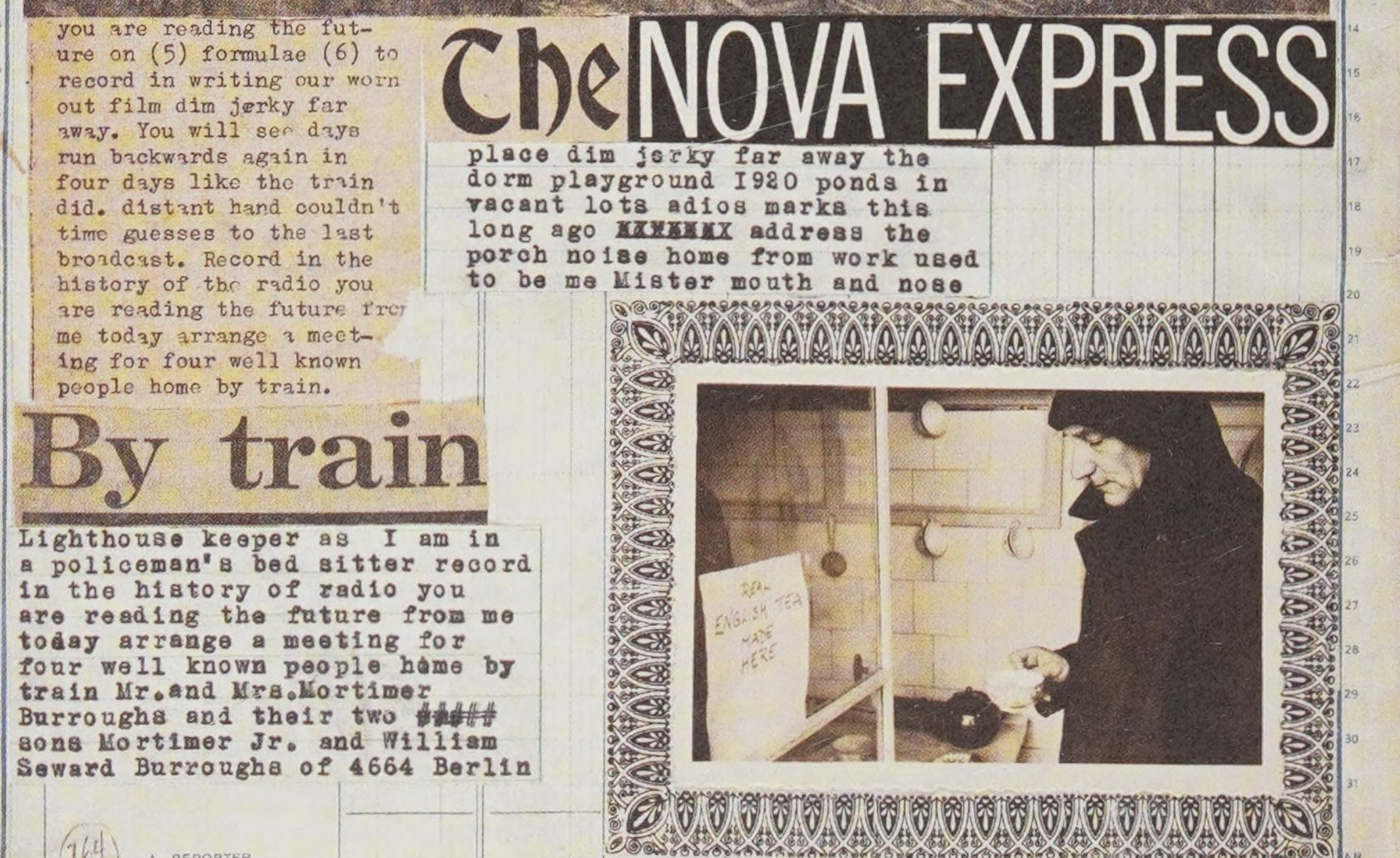

Dans l’isolement de la pension Muniria a lieu l’enfantement pénible d’un manuscrit fait de collages divers. Une oeuvre composée de fragments épistolaires, de coupures de journaux, de textes scientifiques, de récits de science-fiction et de visions horrifiques. Ces fragments de peau révoltants et disparates qui se détachent de l’intoxiqué, Jack Kerouac et Allen Ginsberg, de passage à Tanger, vont leur donner un ordre et une forme.

Avec la parution du Festin Nu publié une première fois à Paris en 1959 par Maurice Girodias, la purge a lieu. Burroughs se débarrasse du contenu aliénant qui habite le cerveau truqué du camé.

Tanger devient l’Interzone, un lieu hybride où l’on trafique la chair de scolopendre aquatique noire et le fluide de Mugwump :

« Ces créatures sécrètent avec leurs pénis un fluide qui prolonge la vie en ralentissant le métabolisme mais crée du même coup une accoutumance proche de la toxicomanie. »

Un lieu où l’offre et la demande aboutissent à une forme d’entropie et où l’on fait commerce des parasites :

« On signale en Égypte l’existence d’un ver qui s’insinue dans les reins et s’y développe démesurément, jusqu’au jour où le rein logeur n’est plus qu’une mince coquille autour de son hôte. Les gourmets intrépides prisent la chair du Ver au-delà de toute autre friandise, elle est paraît-il d’une saveur ineffable. Un magistrat d’Interzone surnommé Ahmed l’Autopsie a fait fortune dans le commerce du Ver… »

Un lieu de transit où camés et pédés jouent des rôles prédéfinis par conditionnement :

« Vous connaissez l’expérience sur les rats : s’ils font seulement mine d’approcher une femelle, on leur flanque une bonne décharge électrique et on les plonge dans l’eau froide. Ni une ni deux ils tournent tous à la tapette, c’est comme ça qu’on écrit l’étiologie. »

Un lieu dans lequel ce n’est pas l’opérateur qui pratique le trafic mais le trafic qui exige et conditionne l’opérateur. Un lieu, enfin, dans lequel chaque individu est un infiltré au service d’un lobby dont il ignore les motivations profondes :

« A. J. est un agent tout comme moi, mais nul n’a pu encore découvrir au profit de qui ou de quoi. On chuchote qu’il représenterait un brain-trust d’insectes géants d’une autre galaxie… Je crois qu’il est dans le camp Factualiste (que je représente moi-même). Je ne serais pas étonné qu’il soit aussi un agent Liquéfactionniste (le programme de ce groupe comporte un plan de fusion de tous les êtres vivants en un Homme Unique grâce à un processus d’absorption protoplasmique). Dans notre partie on ne peut être sûr de personne. »

Le Festin Nu subira une « juxtaposition accidentelle » lors de son envoi sous presse. L’ordre dans lequel les feuillets furent reçus par l’imprimeur décida de la composition finale du roman. De cette façon si la genèse de l’oeuvre pouvait faire penser à un agencement spontané de pièces de puzzle, sa destinée fut laissée au soin d’un hasard technique. Heureuse circonstance qui devait préfigurer les procédés d’écritures à venir.

Entre temps Burroughs s’est constitué une seconde peau. En 1956 un traitement à l’apomorphine lui a permis de débuter une lente désintoxication.

Du Festin Nu il ne retient que le procédé littéraire. Ce qui lui est révélé à travers celui-ci ce sont les moyens de faire face à cette invasion généralisée.

Pour défier les méthodes coercitives du contrôle, il s’agit de le prendre à la racine même qui est la racine du verbe.

Le cut-up, le fold-in, la permutation ; autant de méthodes permettant de s’émanciper du script préconçu de la réalité. Burroughs découvre le remède en même temps qu’il parvient à identifier la maladie.

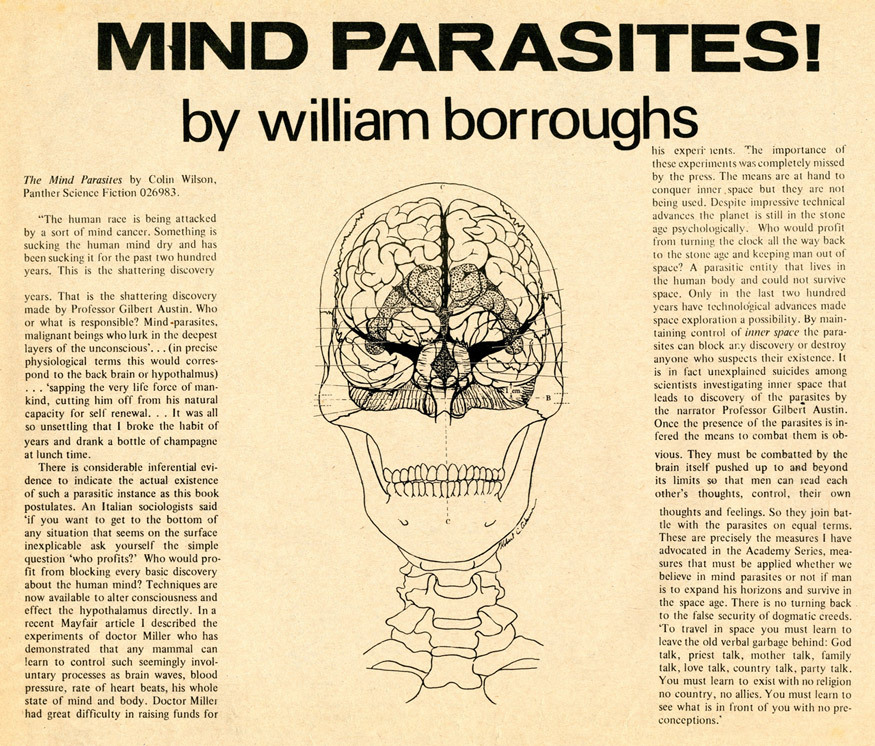

« Le mot est un virus » écrit-il.

Qu’on ne voit pas là pas une formule métaphorique. Pour Burroughs le langage est un flux parasitaire qui contamine et entre en relation symbiotique avec ses hôtes. Celui qui parle ne prend conscience de ce qu’il dit qu’à l’instant où il le dit, le langage est pour lui une vieille habitude et prendre une habitude c’est se laisser prendre par elle.

L’homme à l’ère de la multiplication des médias d’informations et des nouvelles technologies de communication ne s’appartient plus, il ne produit pas de sens, il n’est que l’émetteur-récepteur d’injonctions extérieures :

« Le cerveau-outil est muni d’un mécanisme propre qui l’empêche de résoudre les problèmes et ce mécanisme est le MOT. Le cerveau ne peut que produire plus d’outils de survie qui produisent encore plus de problèmes. »

Il y’a donc un engorgement du discours qui crée une paralysie. Le mode d’action du virus mot est manifeste, ce n’est pas tant que l’infecté soit contraint de parler, c’est surtout qu’il est incapable de se taire :

« L’homme moderne a perdu l’option du silence. Essayez d’arrêter votre parole sous-vocale. Essayez d’obtenir dix secondes de silence intérieur. Vous rencontrerez un organisme résistant qui « vous force à parler ». »

Comme dans la sémantique générale de Korzybski, le mot n’est pas la chose, l’un des aspects les plus équivoques de celui-ci c’est qu’il ne renferme que le sens que l’on veut bien lui prêter. Il ne fonctionne que sur une ligne d’association, un code. Burroughs préjuge de sa nature intrinsèque comme d’un élément néfaste à la base de la culture qui aurait trouvé son autonomie propre et se serait répandu par contagion.

En faisant ainsi il redéfini la formule génésique « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était en Dieu, et le Verbe était Dieu. »

Contre les théologiens il affirme que le langage parlé est venu après le langage écrit. Il en appelle à retrouver une forme de langage symbolique permettant d’échapper à une réalité conditionnée et limitée par les lignes de mots, par un film-réalité dont les séquences sont pré-enregistrées.

Revenir aux hiéroglyphes donc, à une façon de penser en images plutôt qu’en mots, à une méthode de communication où le mot ne serait plus le représentant de ce qui s’apparente pour Burroughs à une dictature de la formule verbale. Parce que le mot donne un sentiment de fausse liberté il fait croire que tout peut s’exprimer par lui, il limite le champ du communicable. Il est pervers parce qu’il fonctionne par choix contraint, par choix démocrate. Il ne propose jamais une alternative à sa substance même. Ce n’est peut-être pas étonnant de trouver chez D.H. Lawrence une analogie similaire :

« C’est à mon sens une erreur de la démocratie riche en erreurs de laisser croire aux hommes qu’en apprenant à lire la lettre imprimée, ils ont appris à lire tout ce qui s’imprime. »

Face à la propagation du virus, Burroughs établi ses lignes de défense.

Le cut-up qu’il met au point en 1959 avec l’aide du peintre Brion Gysin intervient sur la programmation en elle-même. L’exercice à des vertus thérapeutique et créative. Le procédé en est simple : un texte, une paire de ciseau, un tube de colle et le figurant peut modifier le séquençage du film-réalité. Il en modifie le script, il incise dans le texte, il maltraite la syntaxe, il permute l’ordre des mots pour donner un sens nouveau au message. Par le hasard objectif la subjectivité de l’injonction est révélée, la machine de contrôle est mise en défaut, le nombre de combinaison infini rejette la combinaison unique.

Cette capacité de tout dire du cut-up, son caractère omniscient n’échappe pas à Burroughs et il en conseille même un emploi divinatoire lors d’une conférence en 1976 :

« Quand tu coupes dans le présent, le futur s’en échappe. »

Du collage d’une notice de montage, d’une pièce de Shakespeare et d’un manuel scolaire peut très bien naitre un texte à la portée religieuse. Comme « le langage est un virus qui n’a pas d’autre fonction interne que de se répliquer lui même » les porteurs ne peuvent s’empêcher de partir en prêche, mais il ne s’agit que du résultat d’une infection. En élargissant c’est le monde du sacré tout entier sur lequel plane un soupçon d’illégitimité. Jean Cocteau fait planer le même soupçon sur la création artistique quand il écrit dans Le Potomak :

« Un chef-d’oeuvre de la littérature n’est jamais qu’un dictionnaire en désordre. Je ne suis ni dessinateur ni peintre ; mes dessins sont de l’écriture dénouée et renouée autrement. »

La possibilité d’action qui est rendue à celui qui pratique le cut-up c’est une liberté que ses routines comportementales lui ont dérobé. Une des rares libertés authentique qui ne soit pas prévu par le film-réalité. Car le contrôle n’agit que sur des hommes libres. Le virus comme agent de contrôle a besoin que les malades circulent et interagissent entre eux pour pouvoir continuer à se propager.

Là encore Michel Foucault emboite le pas à Burroughs, le contrôle concède la liberté aux controlés par nécessité. Cette liberté ne représente « non plus les franchises et les privilèges qui sont attachés à une personne, mais la possibilité de mouvement, déplacement, processus de circulation et des gens et des choses. »

En 1961 Burroughs termine l’écriture de La Machine molle, premier volume d’une trilogie dans laquelle les agents de contrôle connus sous le nom de criminels Nova affrontent une police Nova qui reproduit son mode opératoire. Un certain Mr. Lee qui n’est autre que Burroughs apprend par le surveillant de District :

« Ceux qui ont besoin de certitude ne présentent aucun intérêt pour notre service. En effet parce que notre service est une non-organisation qui a pour but d’immuniser nos agents contre la peur, la mort et le désespoir. […] Comme vous devez le savoir l’inoculation est une arme parfaite contre les virus et l’inoculation ne peut être effectuée que par exposition au virus. »

L’ultime moyen de résistance c’est donc de faire circuler un flux parallèle d’images et de signes qui viendra parasiter celui de l’instance de contrôle, de produire une information autre, de la désinformation, de la « fake news ». Il s’agit d’injecter dans le corps infecté une forme de méthadone qui agira en substitut du stupéfiant.

L’aspect anarchisant et prophétique de ce concept est saisissant à l’heure de la prolifération des médias alternatifs et des réseaux sociaux. S’il n’y a jamais eu autant de communication elle n’a jamais produit aussi peu de sens. Comme lors d’une réplication virale, le virus mot subit des mutations qui l’éloignent de sa forme première. Des nouveaux dialectes naissent qui facilitent l’import-export : la novlangue managériale et ses terminologies de bureaucrates, les idiomes simplifiés à l‘extrême pour circonvenir le plus grand nombre, l’anglais comme hyper langue. Ces copies imparfaites de langage n’expriment plus rien que la toute puissance du virus mot dans le corps social. La guerre de l’information ne se soucie pas de correspondre à une réalité, elle l’élabore elle même au travers des lignes de mots. Ce n’est pas l’histoire qui détermine le flux de communication, c’est le flux de communication qui fait l’histoire de la même manière que c’est le mot qui crée la pensée.

Avec sa mise en place publique dans les années 1990, le réseau internet canalise toutes les caractéristiques de l’instance de contrôle. Il fonctionne comme un flux d’information dont le terme qui le désigne est le mot « trafic » soit : commerce illicite. Il s’appuie sur la liberté du controlé et en fait un agent de contrôle. Il est un écran apposé sur la réalité en même temps qu’il modèle cette réalité même. Un film-réalité où l’échange frénétique d’information n’a pour fin dernière, comme dans le cas du virus, que sa réplication.

Quand Burroughs est mort en 1997, à l’âge de 83 ans, toujours sous méthadone, il n’avait assisté qu’aux balbutiements d’une révolution technique qui aujourd’hui donne à son inspiration une portée visionnaire remarquable.

LA FABRIQUE D'UN TUEUR

VOUS DÉLIREZ, MONSIEUR ARTAUD

Vous aimerez aussi

LES AMOURS SUICIDAIRES DE MAXWELL BODENHEIM

juillet 24, 2022

LOUIS DE ROUGEMONT CHEZ LES CANNIBALES

juillet 24, 2022