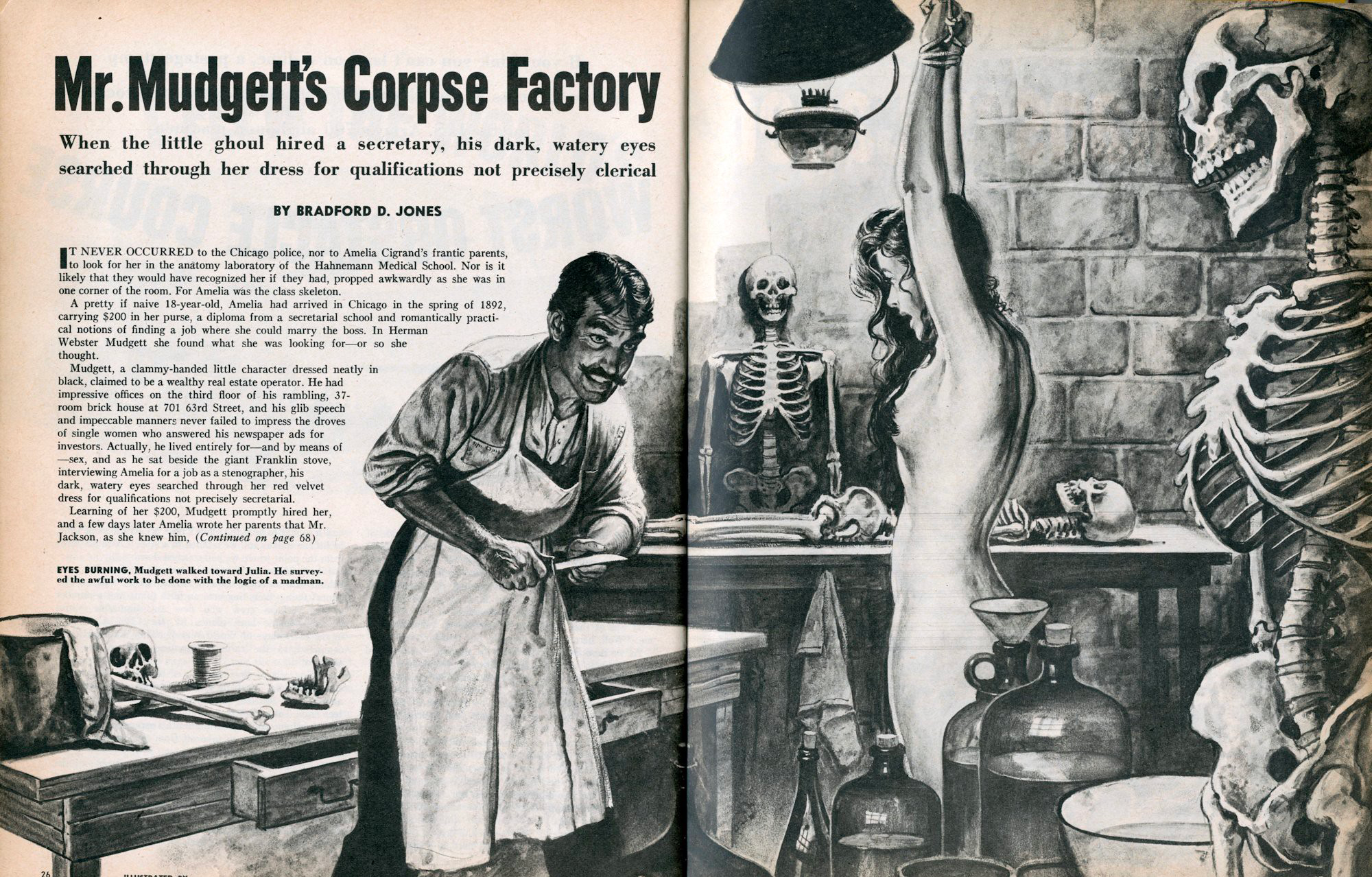

LOUIS DE ROUGEMONT CHEZ LES CANNIBALES

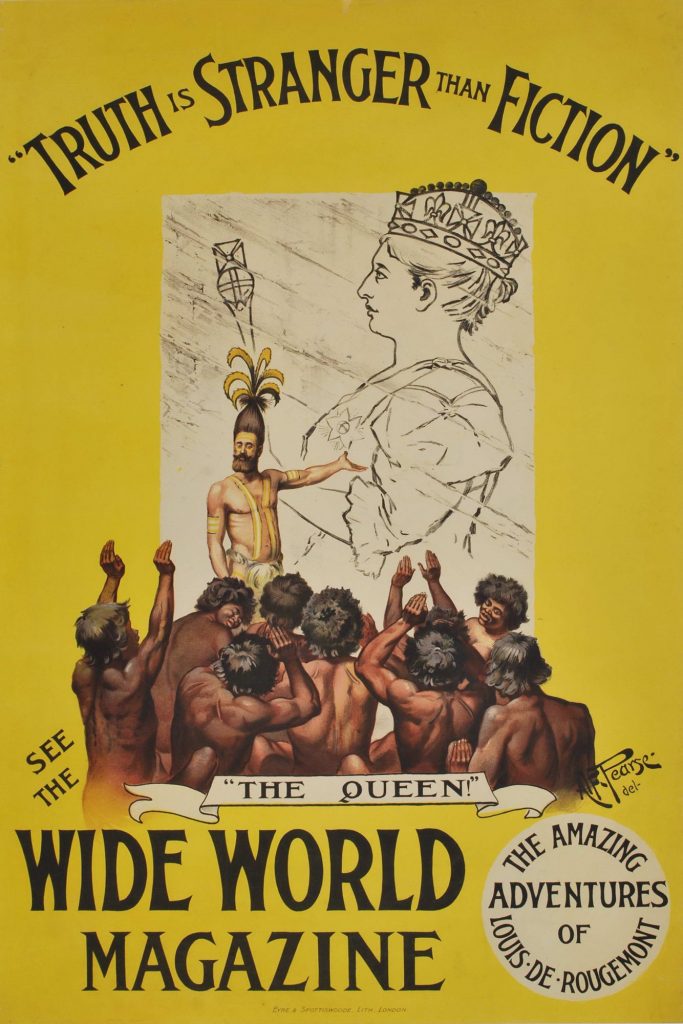

Naufragé parmi les cannibales du golfe de Cambridge, l’explorateur Louis de Rougemont a construit une hutte en coquille d’huitre, surfé sur le dos d’une tortue de mer, appris l’évangile à son chien et porté les os de son enfant en sautoir. C’est du moins ce qu’il affirme en 1898 dans le Wide World Magazine.

LA PLUS VRAIE DES HISTOIRES FAUSSES

En 1890 les récits de voyages dans les terres australes sont nombreux. Robert Louis Stevenson s’est installé à Samoa, et les iles des mers du sud dégagent une aura quasi mythique propagée par les récits d’Herman Melville et de Charles Warren Stoddard. L’archipel exotique devient un motif littéraire et le sauvage un personnage type. La société britannique est devenue une grande consommatrice de fiction mettant en scène des naufrages et des chasses au trésor. Ces romans d’aventures paraissent dans des magazines comme The Boy’s Own Paper ou le fameux Blackwood Magazine dont les récits sensationnalistes ont souvent été la cible des satires de Poe.

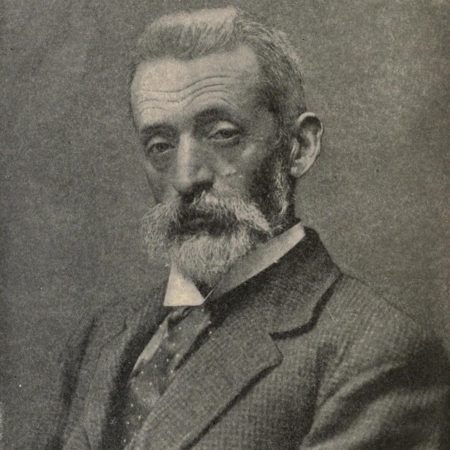

L’homme qui se présente cet après-midi d’été 1898 dans le bureau de William Fitzgerald, éditeur du Wide World Magazine, est de haute taille, le visage émacié et tanné par le soleil. Sa grande barbe grise est peu entretenue et ses cheveux sont remarquablement longs. Sa veste en tweed est mal ajustée et indique un vêtement de location. La carte de visite qu’il tend à Fitzgerald annonce : Monsieur Louis de Rougemont.

L’homme se déclare être l’acteur et le principal témoin de la plus incroyable aventure jamais vécue et racontée par l’homme. Il se propose de la céder au magazine si Fitzgerald accepte de la publier. Fitzgerald se montre intéressé et donne 10 livres d’avance à de Rougemont pour que celui-ci se mette au travail. Le récit que va alors faire de Rougemont de ses prétendues aventures va captiver ses lecteurs pendant de longs mois. L’explorateur affirme en effet avoir passé plus de trente années parmi les cannibales de l’arrière-pays australien.

L’histoire est suffisamment incroyable pour mériter quelques preuves de sa véracité. Fitzgerald en vient à demander leurs avis à deux éminents spécialistes, le Dr J.J. Scott-Keltie, secrétaire de la Royal Geographical Society, et le Dr H.R. Mill, son libraire. Les deux savants sont formels : les détails donnés par de Rougemont sont authentiques et impossible à inventer. De Rougemont est clairement, ajoutent-ils, le témoin véritable d’expériences remarquables.

C’est une fructueuse nouvelle pour Fitzgerald. Quand le premier numéro des aventures de Louis de Rougemont paraît, les ventes explosent.

LE NAUFRAGÉ DES TERRES AUSTRALES

Voici l’aventure telle qu’elle fut racontée dans la première livraison du Wide World Magazine.

Louis de Rougemont est né à Paris en 1844 au sein d’une famille prospère avant d’être emmené par sa mère à Montreux pour y être éduqué. En Suisse, il apprend la géologie ainsi que l’acrobatie et le tir à l’arc. Ayant le gout du voyage, il s’embarque pour l’Asie avec l’idée de s’arrêter en Indochine française. Mais à Singapour il change brusquement d’itinéraire et s’engage comme volontaire sur le petit schooner allemand du capitaine Peter Jensen.

L’embarcation fait voile vers Batavia (aujourd’hui Jakarta) afin de recruter des plongeurs pour la pêche à la perle, puis jette l’ancre sur la côte ouest de la Nouvelle-Guinée. De Rougemont a investi tout son petit capital dans cette entreprise. Sa tache est de rester sur le pont et d’attendre le retour des plongeurs pour ouvrir les huitres et faire le décompte des perles. Il décrit avec minutie les techniques de pèche et les mésaventures des plongeurs et passe en revue quelques monstres marins comme la pieuvre géante ou un monstrueux poisson avec une énorme tête velue et de fantastiques moustaches.

Après plusieurs péripéties dont un affrontement naval avec des papoues, Jensen et son équipage font voile vers des eaux plus tranquilles avec pour butin plus de 50 000 livres en perles précieuses.

C’est à ce moment que Louis de Rougemont fait intervenir la mauvaise fortune dans son récit. Un jour qu’il ouvre une huitre pareille à mille autres il découvre à l’intérieur trois perles noires. Ces perles, d’une valeur inestimable, vont réveiller la cupidité du capitaine Jensen, il va alors s’imaginer pouvoir trouver partout à force de recherche ce qu’il a eu la chance de découvrir quelque part sur un coup de chance. Contre l’avis de Louis de Rougemont qui prédit une tempête imminente, il insiste pour que les opérations se poursuivent.

Nous sommes en juillet 1864 et de Rougemont attend le retour du capitaine et des plongeurs. Bruno, le chien de Jensen, un colossal dogue australien, lui tient compagnie. Soudain, le vent se lève. Un cyclone tropical approche. Le schooner est soufflé. De Rougemont s’attache à l’aide d’une corde d’amarrage au mât du bateau et observe, impuissant, ses compagnons disparaitre dans les profondeurs sous la force des vagues.

La tempête fait rage pendant un jour et une nuit. De Rougemont se retrouve seul, perdu dans l’Océan. C’est alors qu’un jappement se fait entendre. Bruno est vivant ! De Rougemont reprend espoir. Il confectionne une nouvelle voile et se fait un gouvernail de fortune à l’aide des débris du bateau puis met le cap vers le sud. Après treize jours de navigation au petit bonheur il découvre enfin une bande de terre. Sur la plage il échappe de peu à l’attaque d’une bande de sauvages armés de boomerangs. Il parvient à regagner son embarcation et se dirige cette fois vers l’ouest, mais quelques jours plus tard son frêle esquif se brise sur un récif.

Alors à lieu une scène extraordinaire. De Rougemont tombe à l’eau, il est presque à bout de forces quand Bruno intervient. Le chien prend dans sa gueule les longs cheveux de l’explorateur et commence à nager vers la terre ferme. C’est de cette façon que de Rougemont met enfin le pied sur le plancher des vaches.

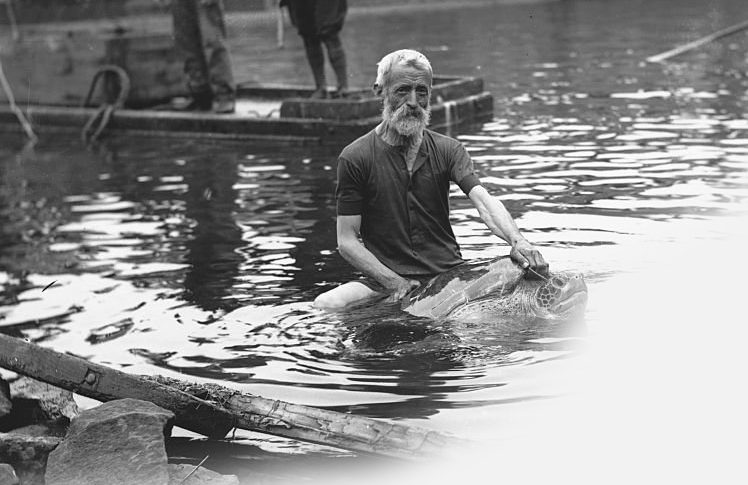

L’infortuné naufragé ne sait pas où il se trouve mais il commence à s’organiser. Il s’établit sur la rive du lagon et récupère ce qu’il peut de l’épave : des provisions d’eau potable, de la farine, de la nourriture séchée, du grain, des lentilles, quelques bouteilles de rhum et des outils. La poudre est inutilisable puisqu’elle a pris l’eau, il oublie donc les fusils mais il parvient à mettre la main sur un tomahawk, un harpon et un arc. Il plante des graines de maïs dans des carapaces de tortues et se construit une hutte de coquilles d’huitres en utilisant du sable et du guano pour mortier. Avec la peau d’un requin il se fait un hamac. Pour se déplacer dans les eaux peu profondes du lagon, il navigue à dos de tortue. Pour tourner à gauche, il n’a qu’à pousser de son pied sur l’oeil droit. Il exécute l’opération inverse pour tourner à droite. Pour freiner, rien de plus simple, il pose un orteil sur chaque oeil de l’animal et celui-ci, aveuglé, s’arrête de lui-même.

Pour ne pas souffrir de solitude il commence aussi à développer une véritable relation intellectuelle avec Bruno. Il lui parle comme on parle couramment à un chien, mais il se met aussi à lui lire l’évangile et l’entretient de sujets philosophiques pointus. Le chien répond avec toute sa loyauté de coeur, mieux encore, il semble assimiler les mots. De Rougemont affirme ainsi que l’animal avait positivement fini par comprendre des passages du Nouveau Testament.

Six mois se passent. Un jour, Bruno vient chercher son compagnon et maitre, il a aperçu au large un catamaran avec à son bord plusieurs figures humaines. Ainsi s’achève la première livraison des aventures de Louis de Rougemont. Pour les lecteurs de Wide World Magazine, l’attente est intenable. L’explorateur devient une célébrité internationale.

UN FAUSSAIRE ?

Avec la reconnaissance vient la controverse. Dans le Daily Chronicle un lecteur australien tourne en dérision la pieuvre géante, mais c’est surtout l’utilisation de la tortue comme moyen de transport qui attire l’attention des sceptiques. De Rougemont se défend avec la logique propre aux excentriques : il a bien voyagé à dos de tortue dans les eaux peu profondes, en revanche il n’a jamais tenté de naviguer dans les eaux profondes et juge l’exploit irréalisable.

Les débats se poursuivent sans interruption dans les pages des journaux. Fitzegald, un peu tracassé, décide d’offrir 500 livres à qui prouverait l’histoire fausse. L’amiral Moresby, qui connaissait bien la zone du naufrage et qui avait été en charge de la pèche aux perles dans le détroit de Torres dans les années 1870, écrit alors une lettre au Daily Chronicle. À la grande surprise des lecteurs, il affirme la glisse à dos de tortue comme parfaitement réalisable. Il a déjà vu ses hommes d’équipage glisser de la sorte pendant dix minutes, parfois à la surface et parfois sous l’eau. Pour un moment les débats sont interrompus. On ne sait trop quoi argumenter pour contredire l’amiral. On fini par déclarer la chose invérifiable.

Pendant ce temps, dans le nouveau numéro du Wide World Magazine, les extraordinaires aventures de Louis de Rougemont se poursuivent.

Nous le retrouvons à bord du catamaran dans lequel gisent, nus et inconscients, un homme, une femme, et deux jeunes garçons. De Rougemont leur verse une grande rasade de rhum dans la gorge et les quatre sauvages prennent peur en ouvrant les yeux sur la peau blanche, les longs cheveux et la barbe de leur sauveur. Ils pensent se trouver en présence du mystérieux grand esprit. À partir de cet instant, de Rougemont et considéré comme un demi dieu par les autochtones.

Il baptise l’homme m. Yamba. C’est : un gros sauvage à l’aspect repoussant avec un tempérament morose et renfrogné. La femme, mme Yamba, est d’une beauté peu conventionnelle. Ces yeux reflètent une intelligence certaine et elle assimile vite quelques rudiments d’anglais. De Rougemont se prend de tendresse pour elle.

En mai 1867 ils prennent la mer et atteignent une ile recouverte d’une épaisse forêt tropicale. Selon les calculs de l’explorateur, ils se trouvent près du golfe de Cambridge, dans un atoll qu’il identifiera plus tard comme étant celui de Sandy Island. Beaucoup de bateaux s’étaient déjà échoués sur les côtes hostiles australes, en 1823 trois hommes avaient passé sept joyeux mois parmi les aborigènes des Queensland. En 1849 une certaine Miss Barbara Thompson s’était enfuie après cinq années moins heureuses passées en tant que captive parmi les natifs de l’ile du Prince de Galles près de Cape York.

Reprenons le fil. De Rougemont rencontre des aborigènes qui s’étonnent de la pigmentation de sa peau. Le petit groupe est finalement conduit sur la plus grande ile de l’archipel et est accueilli par des danses rituelles. On examine le chien, les outils, les vêtements. De Rougemont s’exerce à la course à dos d’émeu et au tir au wombat. Particularité curieuse : il dote ce petit marsupial d’une paire d’aile que celui-ci n’a jamais possédé.

Un jour, deux chefs viennent lui rendre visite. Entre eux se tient une jeune créature nubile de plaisante apparence qui sourit naïvement. Un des chefs tend à l’explorateur son waddi, un gros bâton à poignée, et lui ordonne de frapper la jeune fille sur la tête. De Rougemont en conclut avec horreur qu’un festin cannibale est en préparation. L’explorateur tente de gagner du temps et s’assoit calmement pour entamer la discussion. Les chefs paraissent contrariés. Pour sauver l’innocente, De Rougemont explique avoir eu une vision : le grand esprit l’a visité et lui a révélé que manger les gens est une mauvaise chose. Les deux chefs et la jeune fille sont pris d’un fou rire. Mme Yamba apparait alors et explique à l’explorateur sa méprise : sot de Rougemont, la fille n’est pas pour manger mais pour s’accoupler.

L’explorateur arrange vite un changement d’épouse et prend pour femme mme Yamba. M. Yamba, placide, n’y trouve rien à redire. La nouvelle vie maritale de Louis de Rougemont est heureuse et il passe ainsi deux années parmi les aborigènes de l’ile.

LA SURENCHÈRE

Nous sommes à la mi-septembre 1898 et la British Association tient son congrès à Bristol. De Rougemont en est le phénomène principal. Il livre deux papiers, l’un sur ses découvertes géologiques, l’autre sur ses observations anthropologiques. Ce dernier rapport ranime les débats. Il y raconte, entre autres, sa première expédition en canot en compagnie de mme Yamba et de Bruno. Après avoir débarqué sur une bande de terre et s’être perdus dans un désert de sable rouge l’explorateur, assoiffé, refuse de boire le sang de rat que lui prescrit sa chère et tendre. Pour le tenir hydraté, Bruno se met en vain à lui lécher le corps. Tout semble perdu quand mme Yamba a l’idée de percer un arbre à l’aide du tomahawk et d’en récolter assez d’eau pour remettre l’explorateur sur pied.

C’est là une mise en bouche. Dans la suite du rapport ils échappent à un banc d’alligator et continuent leur route vers le nord, pensant atteindre le cap York. Dans le camp anglais abandonné de port Essington, de Rougemont contracte la malaria. Dans sa fièvre il peine à reconnaitre la fidèle mme Yamba. C’est à ce moment que celle-ci donne naissance à un enfant qu’elle dévore. Quelque peu horrifié, Louis de Rougemont admire pourtant la dévotion de son épouse : c’est la tradition des aborigènes de sacrifier le nouveau-né si celui-ci est plus utile sous forme de protéines. Mme Yamba s’est nourrie de l’enfant pour avoir les forces suffisantes afin de sauver le père. Elle a ensuite réuni les os qu’elle porte dans un petit sac autour de son cou.

Ici de Rougemont omet quelques détails tout en faisant la confidence que l’héroïque femme lui a donné son sein afin qu’il puisse retrouver des forces. Il met ensuite la main sur un buffle échappé du bétail domestiqué du camp Essington, lui ouvre l’estomac et se blotti à l’intérieur de la carcasse pour tester l’efficacité d’un remède contre la fièvre très populaire chez les natifs. Il s’endort ainsi dans un mélange de sang chaud et d’intestins. Mme Yamba le délivre vingt-quatre heures plus tard. Il émerge alors comme s’il était sorti tout frais du ventre maternel. Né de nouveau, couvert de sang, malodorant, gluant, mais régénéré. Avec l’explorateur de nouveau sur pied, le petit groupe reprend la mer mais est finalement repoussé par une tempête et revient avec désolation à son point de départ.

Voilà le récit que fait Louis de Rougemont à Bristol. Il lui reste encore à couvrir vingt ans d’exil.

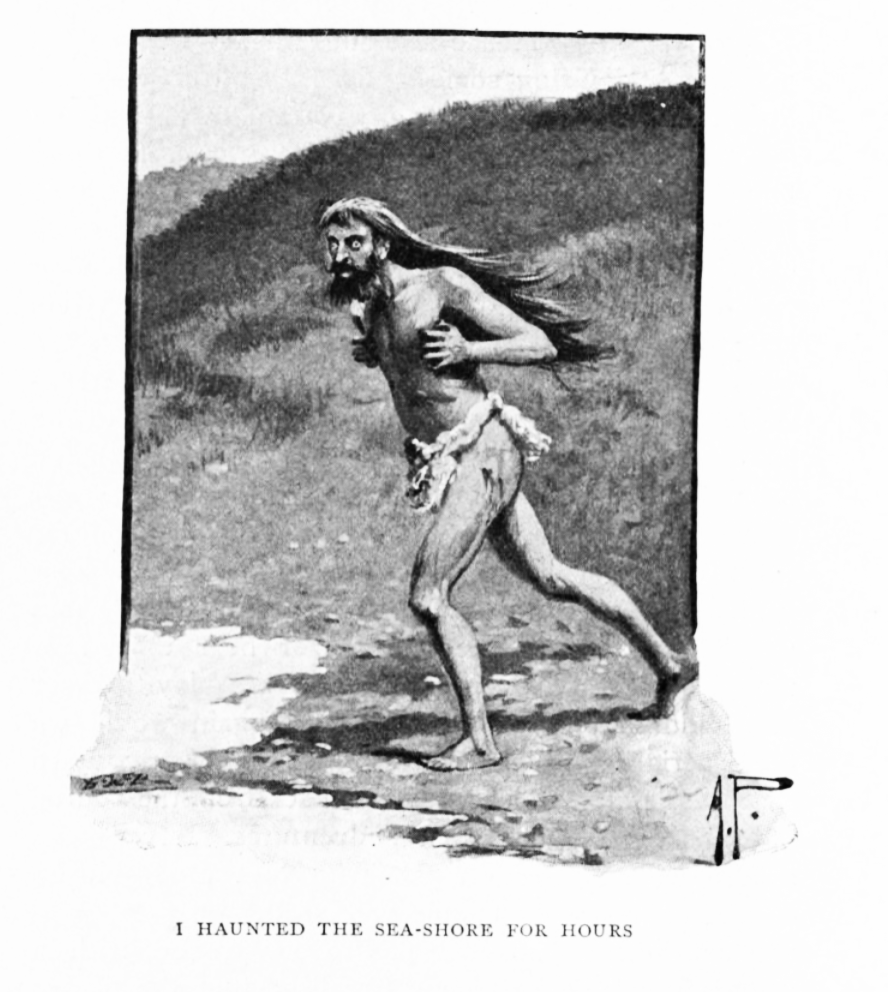

Son imagination ne tarit pas. Il narre ses exploits guerriers ; on le voit fondre sur une tribu adverse, ses longs cheveux noués en une longue tresse droite au-dessus de sa tête, son corps couvert de tatouages, ses pieds dans des échasses. Durant une excursion sur la côte sud-ouest en compagnie de mme Yamba et Bruno, prés du golfe de King Sound, il apprend par la bouche d’un natif qu’un chef local possède deux femmes blanches. Mme Yamba s’introduit dans la hutte de celui-ci et découvre deux misérables jeunes filles de quinze et dix huit ans, blanches comme le lait et parlant la langue de de Rougemont. L’explorateur tue le chef au couteau et escorte les demoiselles au golfe de Cambridge.

Pendant trois ans sa hutte devient un ménage à quatre. De Rougemont réintroduit ses deux protégées à la civilisation. Il leur fabrique des couverts en os ainsi qu’un jeu de croquet. Il leur récite Byron et La Fontaine. Dans le Wide World Magazine, les lecteurs sont captivés par l’apprentissage des deux jeunes anglaises.

L’HISTOIRE RÉVÉE ET L’HISTOIRE VERITABLE

De Rougemont s’est-il lassé de son histoire à mesure qu’il la développait ? Quoi qu’il en soit il commence à abréger. Il veut rester seul témoin de son aventure, pour cela il doit tuer ses personnages.

Un jour il aperçoit un bateau au large. Il ameute la tribu. Les cannibales se précipitent à la rencontre des passagers du vaisseau qui interprètent mal leurs intentions et ouvrent le feu. De Rougemont tombe de son canoë qui chavire et les deux jeunes filles disparaissent, noyées. Voici pour la sortie de scène des figurantes. Culpabilisé par cette perte et fatigué de la vie sauvage, il prend avec lui mme Yamba et Bruno et décide de s’ouvrir une route vers le sud. La suite de son récit couvre quinze années. De Rougemont passe rapidement sur les détails de son expédition. Il témoigne d’étranges désastres ; une invasion de rats, de serpents, une pluie de criquets, de poissons.

Le récit prend alors un tour plus fabuleux encore et il est facile, en découvrant la suite des péripéties de Louis de Rougemont, de déceler l’influence des romans d’aventures et des comptes-rendus de voyages. S’il ne découvre pas de cité perdue, il rencontre, en revanche, la fille de Ludwig Leichhart, un illustre explorateur disparu en Australie. Il prend aussi soin d’un fou, un vieillard anglais qui finit par lui révéler être Alf Gibson, membre de l’expédition menée par Ernest Giles en 1873.

Finalement, le brave chien Bruno meurt dans son sommeil. Mme Yamba, après avoir donné naissance à deux enfants morts jeunes (de maladie et non pas cuits), s’éteint paisiblement.

Les protagonistes de son récit disparus, de Rougemont prend le chemin du retour. Cette fois, il est plus chanceux, il découvre un campement anglais. Il est ensuite envoyé comme fou vers Perth où il exerce quelques métiers, puis part pour Melbourne, Sydney, Brismane et Auckland. En 1897 il se trouve dans un bateau qui fait voile vers Londres. Ainsi s’achève la plus incroyable histoire qu’un homme ait jamais racontée.

Incroyable, elle l’est en effet. Elle est constituée d’exagérations, de faits invérifiables et de détails pris à diverses sources. L’engouement des récits de voyage dans les terres sauvages des colonies de la reine est à l’époque une affaire sérieuse. De Rougemont est un bon narrateur mais pour la société britannique il faut que son histoire soit vraie. Comme témoignage véritable elle est d’une haute importance, comme fiction elle ne vaut rien.

En 1898 The Strand Magazine publie un article dans lequel il dépeint Louis de Rougemont comme un homme qui a passé trop de temps au soleil. On trouve son anglais trop fluide pour un français et on ne croit pas, comme il l’affirme, qu’il ait pu l’apprendre à l’école. Des informations parviennent également d’Australie : il n’y a pas d’émeus au golfe de Cambridge. On se demande aussi comment le naufragé a pu passer sous la ligne télégraphique d’Overland sans même la mentionner ou sans l’idée de la suivre pour rejoindre la civilisation. D’un autre côté, on reçoit la lettre d’un homme qui affirme avoir rencontré Peter Jensen, il aurait survécu au terrible cyclone et vivrait une vie de reclus en Nouvelle-Guinée.

En Octobre 1989 l’histoire de de Rougemont fait encore les grands titres. Mais les propos tenus dans les articles sont d’un ton différent. On parle d’imposture historique, de fraude. Le Daily Telegraph de Sydney a en effet identifié un portrait de l’explorateur paru dans Wide Word Magazine comme étant celui d’Henry Louis Green, résidant à Sydney depuis dix sept ans et devenu une sorte de vagabond après avoir abandonné femme et enfants. En France une famille noble du nom de de Rougemont ne connait rien de lui mais selon le Daily Chronicle il existe en Suisse une famille Grin ; un couple de fermiers de Yverdon qui auraient un fils dénommé Henri Louis. Celui-ci aurait quitté la maison à dix-sept ans et n’aurait plus jamais été vu. Enfin, remonte à la surface un rapport au sujet d’un nouvel appareil fantaisiste destiné à la plongée dont la promotion avait été faite par un certain Mr H.L. Green de Frith Street, Soho.

Alors est révélée la véritable histoire de Louis de Rougemont, de son vrai nom Henri Louis Grin. Celle-ci est tout aussi étonnante que son aventure imaginaire.

Né dans le canton de Vaud, il avait quitté la Suisse pour venir en Angleterre où il était entré au service de l’actrice Fanny Kemble en tant que garçon de courses. Il avait traversé l’Europe en sa compagnie. Il avait ensuite travaillé comme valet au service d’un homme politique en Australie. C’est dans l’entourage de cet homme qu’il avait récolté certains détails de son témoignage fantastique. En Australie, il avait également rencontré un écrivain du nom de de Rougemont, auquel il empruntera l’identité.

On le retrouve ensuite comme vendeur, cuisinier, inventeur d’appareils de plongée et de substituts alimentaire. Puis il se fait une réputation comme spirite à Wellington, en Nouvelle Zélande. Il est finalement de passage à Londres, et c’est dans la salle de lecture du British Museum, où il passe le plus clair de son temps, qu’il élabore son extraordinaire récit.

On ne sait pas bien ce qu’il advint d’Henri Louis Grin. Quand les journaux anglais criaient à l’imposture, il était déjà revenu en Suisse.

On sait cependant qu’après avoir été un faux naufragé, il se plut à se faire connaitre comme un véritable menteur. Fin 1898 il adressa une lettre au Daily Chronicle, signée de son nom véritable, dans laquelle il s’insurgeait du fait qu’on l’ait confondu avec Louis de Rougemont. Un an plus tard on le trouva en Afrique du Sud. Il dirigeait une tournée de music-hall intitulée Le plus grand menteur du monde.

Le 9 juin 1921 mourrait, dans une infirmerie de Londres, un dénommé Louis Redmond. C’était la dernière identité qu’avait empruntée Henri Louis Grin. Neuf ans plus tard, l’excentrique Sir Osbert Sitwell se rappelait avec affection d’un vagabond à la barbe longue, à l’air intelligent, qui vendait des allumettes sur Shaftesbury Avenue. On lui avait souvent dit que cet homme était Louis de Rougemont. À la mort de Louis Redmond, le vagabond ne réapparut plus.

Difficile de savoir, de la réalité ou de la fiction, ce qui est le plus étrange dans l’histoire d’Henri de Rougemont, mais c’est par la fiction que l’explorateur avait choisi de se raconter. Il est de grands voyageurs qui ne sont jamais partis et il est de grandes aventures qui n’ont pas besoin d’être vraies.

LES AMOURS SUICIDAIRES DE MAXWELL BODENHEIM

Vous aimerez aussi

UNE BIBLIOTHÈQUE DU BIZARRE

septembre 30, 2024

LES AMOURS SUICIDAIRES DE MAXWELL BODENHEIM

juillet 24, 2022